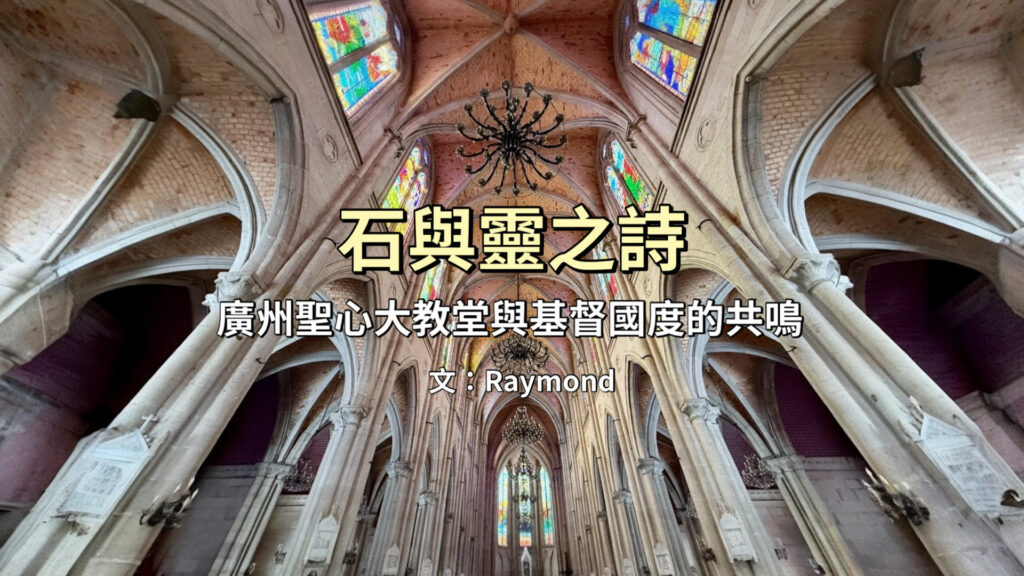

石與靈之詩:廣州聖心大教堂與基督國度的共鳴

文:Raymond

在廣州這座現代化都市的心臟地帶,矗立著一座令人屏息的建築瑰寶——石室聖心大教堂。這座仿如「東方聖母院」的哥特式教堂,不僅是建築藝術的傑作,更是一首石與靈交織的詩篇,訴說著信仰如何在異文化土壤中生根發芽,綻放出獨特的光彩。

石頭會說話:建築中的信仰密碼

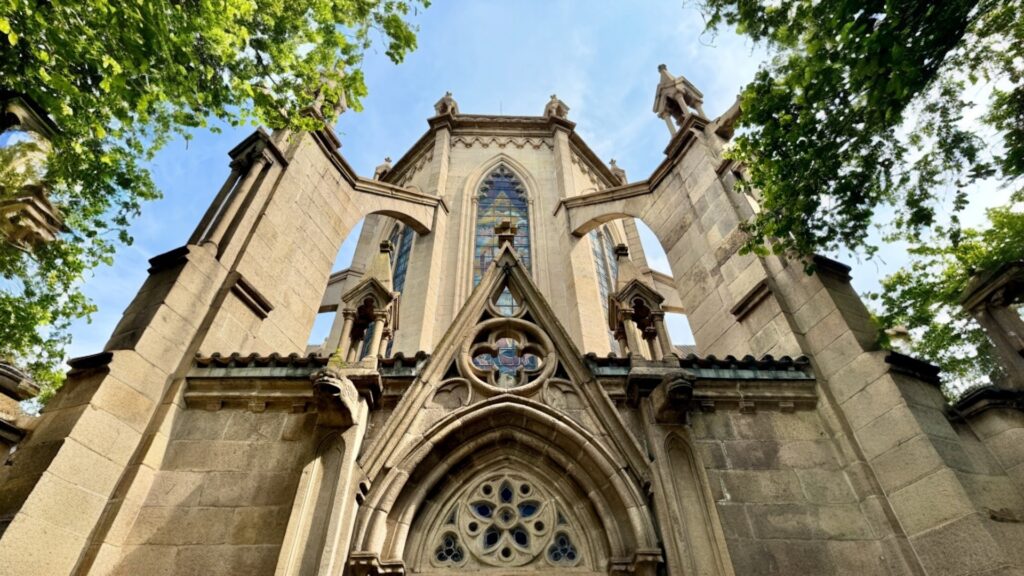

廣州聖心大教堂被稱為「石室」,源於其獨特的全花崗岩建築特色——從牆壁、柱子到雙尖塔,全部以花崗岩石砌築而成。這種全石構哥特式教堂在全球極為罕見,僅有4座:

• 廣州石室聖心大教堂(中國)

• 巴黎聖母院(法國)

• 科隆大教堂(德國)

• 倫敦西敏寺(英國)

能與三座舉世聞名的歐洲建築瑰寶並列,足見石室聖心大教堂在世界建築史上的珍貴地位。「石室」不僅是建築材質的體現,更是這座東方建築奇蹟獨特價值的最佳詮釋。

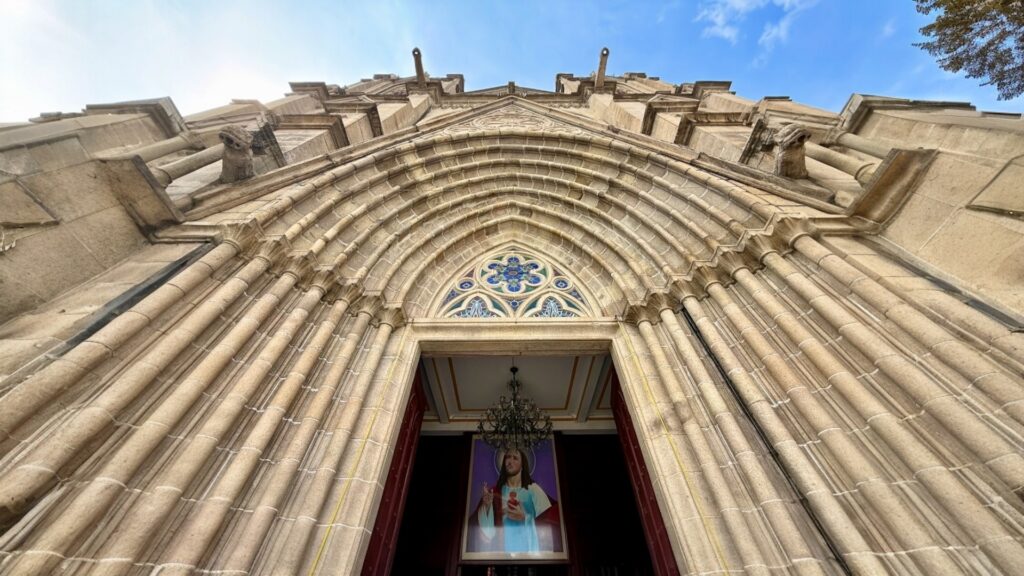

踏進石室聖心大教堂,首先震撼你的是那份來自石頭的力量。這座全花崗岩砌築的哥特式教堂,在19世紀的遠東地區可謂絕無僅有。雙塔高達58.5米,在當時是廣州的天際線之王,那向上飛升的尖拱、肋拱頂與飛扶壁,不僅是力學的奇蹟,更是信仰的宣告——它們指向天空,提醒每一個仰望的人,我們的盼望在於至高者。

更令人驚嘆的是,這座教堂的建造者並沒有簡單地複製歐洲模式。他們選用廣州蓮花山的花崗岩,這種比歐洲砂岩更堅硬的材質,不僅解決了嶺南多雨氣候的耐久性問題,更象徵著信仰在這片土地上的堅韌與持久。本地石匠在嚴格遵循西方圖紙的同時,巧妙地融入中式石雕技法,讓柱頭的線條和基座的設計帶著東方的韻味。這不正是福音本土化的最佳詮釋嗎?

光影中的神學課堂

走進教堂內部,你會被那600多平方米的彩色玻璃窗深深吸引。這些來自19世紀法國馬賽工坊的藝術品,以《聖經》故事為主題,當陽光穿透玻璃,斑斕的光影在石牆上舞動,將抽象的「神性光照」變得觸手可及。在這裡,你不需要文字,光影本身就是最生動的講道。

教堂的空間設計更是一堂無聲的神學課。中殿長78.6米,寬35米,採用拉丁十字佈局,從入口到聖壇形成一條遞進式的神聖路徑。每一步行走,都是從世俗向神聖的心靈轉換。正門門楣的「最後審判」雕刻,雙塔尖頂的十字架,門廊兩側的天使雕像,共同構成一部「石頭聖經」,向每一個進入的人無聲地述說著永恆的真理。

當黃昏時分,西向的玫瑰花窗將紅光投射在祭壇上,那一刻,你會深深感受到「基督的血與救贖」不再只是神學概念,而是可以觸摸的真實。哥特式拱頂帶來的天然混響,讓每一聲讚美都帶著天堂的迴響。

歷史的見證者,未來的啟發者

這座教堂於1863年由法國傳教士明稽章主持修建,歷時25年才落成,恰逢中西文化激烈碰撞的時代。它的存在本身就是一部活生生的宣教史,見證著福音如何在文化張力中找到平衡點,在異質土壤中紮根成長。

作為廣州教區的主教座堂,這裡至今仍是天主教信徒的屬靈家園。主日崇拜、洗禮等聖事在此舉行,宏偉的教堂為信徒提供與上帝親密相交的空間。建築的垂直性指向上帝的超越性,而內部空間的包容性(可容納千人)則象徵教會的大公性。這種「向上」與「向內」的空間張力,正是「上帝既超越又臨在」這一神學真理的建築化表達。

從觀光到使命:基督徒的深度反思

然而,當我們看到參觀遊客遠多於崇拜聚會人數時,心中不免產生一絲憂慮。以賽亞書56:7提醒我們:「我的殿必稱為萬民禱告的殿。」這座宏偉的建築,是否真正成為萬民禱告的殿?還是僅僅成為文化景點?

但換個角度思考,這座教堂精湛的建築工藝和室內裝飾正在發揮著深遠的文化使命影響力。每一個被哥特式建築的莊嚴所震撼的遊客,每一個在聖樂迴響中感受到神聖氛圍的訪客,都可能是聖靈工作的對象。這提醒我們,作為基督的管家,我們是否忠心有見識地運用上帝所賜的恩賜和資源?

路加福音12:42-43說:「誰是那忠心有見識的管家,主人派他管理家裏的人,按時分糧給他們呢?主人來到,看見僕人這樣行,那僕人就有福了。」石室聖心大教堂的建造者們,用他們的專業技能和文化智慧,建造了一座跨越時空的見證。今天的我們,又當如何運用我們的恩賜,在這個時代建造屬靈的聖殿?

結語:讓石頭繼續歌唱

廣州石室聖心大教堂不僅是哥特式建築在東方的成功移植,更是信仰與文化深度融合的典範。它告訴我們,真正的福音本土化不是簡單的文化妥協,而是在堅守信仰本質的前提下,用當地的語言、材料和技藝來表達永恆的真理。

對於今天的基督徒領袖和每一位信徒而言,這座「東方聖母院」是一個強有力的提醒:我們被呼召成為忠心有見識的管家,用我們的專業、恩賜和文化背景,在這個時代建造能夠觸動人心、指向上帝的「聖殿」。願我們都能從這首石與靈的詩篇中得到啟發,讓我們的生命成為這個時代的見證,讓基督國度的榮耀在我們的文化土壤中綻放光彩。

正如這座教堂的石頭會說話一樣,願我們的生命也能成為無聲卻有力的見證,向這個世界述說那位愛我們、拯救我們的主。